更新日: 2022年3月25日

ここから本文です。

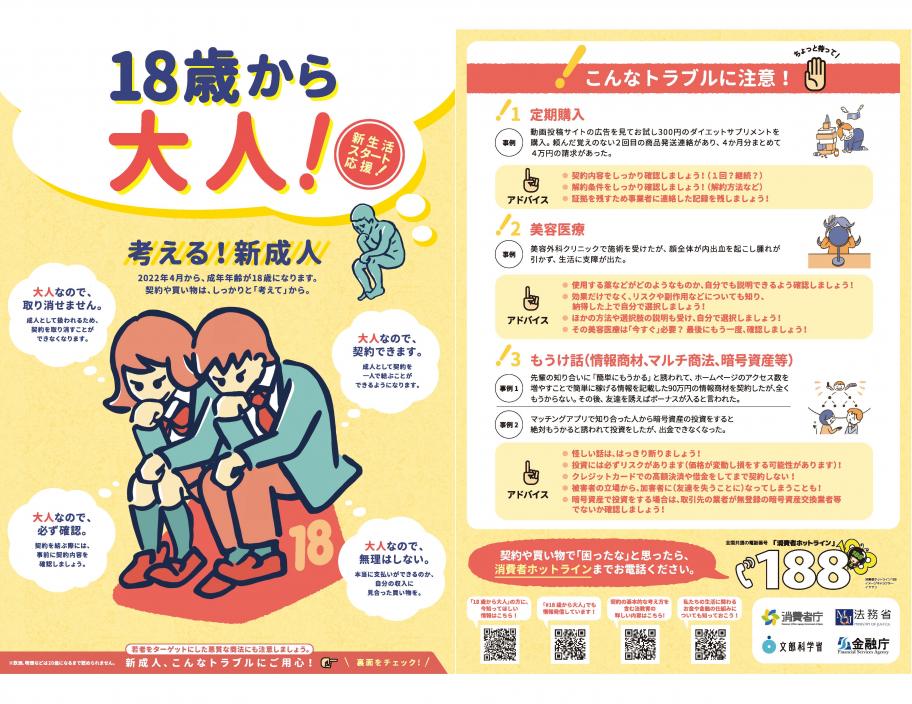

成年年齢の引き下げに伴う消費者トラブルにご注意ください!

18歳から大人に

民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。大人になったばかりの新成人は、社会経験が少なく、契約に関する知識や経験が十分でない方もみえることから、消費者トラブルに遭わないための注意が必要です。

いつから新成人になるの?

現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が、次のようになります。

| 生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |

| 2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |

| 2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |

| 2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |

| 2004年(平成16年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |

成年に達すると何が変わる?

未成年者の場合、契約には親(親権者)の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

成年に達すると、親の同意がなくても自分の意思で契約できるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

|

例えば、携帯電話の契約、クレジットカードの作成、アパートの契約、高額な商品を購入したときカードローンを組むといったとき、未成年の場合は親(親権者)の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が一人でできるようになりますが、その契約についての責任も負わなければなりません。 |

消費者トラブルに気を付けて!

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの青年を狙い打ちする消費者被害の増大が懸念されています。

そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約や買い物が本当に必要か慎重に検討してください。

少しでも不審に思ったり、トラブルにあったと感じたら、一人で悩まず、消費生活相談窓口へご相談、または消費者ホットライン(188)をご利用ください。

関連情報

「18歳から大人」特設ページ(消費者庁)(外部サイトへリンク)

消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」の開設について(PDF:1,087KB)

お問い合わせ

こちらのページも読まれています

(PDF:2,084KB)

(PDF:2,084KB) (PDF:3,199KB)

(PDF:3,199KB) (PNG:24KB)

(PNG:24KB)