ここから本文です。

松尾芭蕉、山口誓子、泉鏡花、中原中也など、「水郷のまち」を訪れた文学者らの足跡をたどるお散歩コース。桑名の歴史とゆかりの和菓子をご紹介します。

1日目

|

1 桑名駅 |

10分 |

|

2 専正寺 |

7分 |

|

3 本統寺 |

4分 |

|

4 桑名宗社(春日神社) |

4分 |

|

5 九華公園 |

|

6 九華公園(鎮國守國神社周辺) |

9分 |

|

7 船津屋 |

3分 |

|

8 住吉神社 |

18分 |

2日目

スタート(桑名駅(JR桑名駅))

1

桑名駅

JR東海・近鉄・養老鉄道、3つの鉄道会社がなかよく乗り入れる桑名駅。鉄道の往来を一望できるガラス張りの通路からは、JR貨物や三岐鉄道北勢線の車両も見ることができます。

駅前からは100円で乗車できる「K-バス」や、アンパンマンバスが出発します。

詩碑

中原中也詩碑

JR桑名駅1番ホームに建立された詩碑には、詩人・中原中也の「桑名の驛」の一節が刻まれています。

平成6(1994)年7月5日、桑名駅開業100周年を記念してJR桑名駅1番ホームに建設されました。(敷地外からもご覧いただくことができます。)

昭和10(1935)年、風水害のため臨時で深夜の桑名駅に停車していた時の情景です。

■桑名の夜は暗かつた/蛙がコロコロ鳴いてゐた/夜更の驛には駅長が/綺麗な砂利を敷き詰めた/プラットホームに 只独りランプを持つて立つてゐた

徒歩 10分 (711m)

2

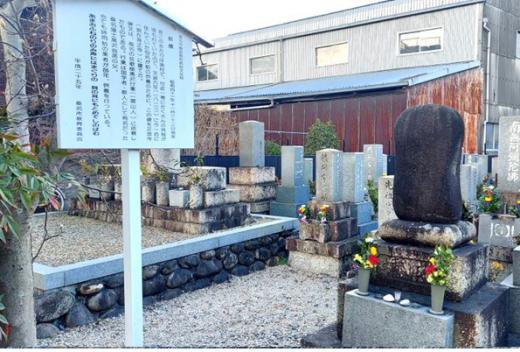

専正寺

1627(寛永4)年開基の古寺です。元々は称念寺、のちに正念寺に改名。1947(昭和22)年に専久寺と合併し専正寺となりました。

境内には鳥居強右衛門一族の墓と、桑名市指定文化財である「蛤墳(こうふん)」があります。

歌碑

ハマグリのお墓「蛤墳」

蛤墳は1823(文政6)年、ハマグリへの感謝と供養のために建てられた供養塔で桑名市指定文化財です。

■あまおふね/のりのみ声に/はまくりの/貝の耳にも/とめてしのはむ

狂歌師黒沢行業の歌が彫られています。耳をすますとハマグリ漁のにぎわいが聞こえてきそうです。

徒歩 7分 (550m)

3

本統寺

本統寺は「ご坊さん」として親しまれている由緒あるお寺で、「桑名御坊」、「桑名別院」と呼ばれています。幕末には将軍徳川家茂、明治には明治天皇が宿泊所として利用しています。

門前の寺町通り商店街は「三八市」(3と8の日に開かれる市)で知られています。

句碑

松尾芭蕉句碑

「のざらし紀行」の旅の中で芭蕉が知人である本統寺住職の元を訪れた際の一句です。

■冬牡丹千鳥よ/雪の/ほととぎす/はせお

「冬牡丹」、「千鳥」、「雪」は冬の季語、「ほととぎす」は夏の季語。季語ばかりで構成された句です。

立ち寄りスポット

寺町通り商店街

本統寺の前に広がるアーケードは寺町通り商店街。和菓子屋やお総菜など、食べ歩きが楽しめます。

毎月3と8がつく日(3,8,13,18,23,28日)には昔ながらの朝市「三八市(通称:さんぱち)」が開催されています。

徒歩 4分 (280m)

4

桑名宗社(春日神社)

古来から桑名の総鎮守で「春日さん」と呼ばれ親しまれています。日本一やかましい祭りとも言われる「石取祭」が行われるのも、この神社です。

東海道に面して建つ青銅の鳥居は鋳物製で、旅人たちを見守ってきました。また傍らにある「しるべ石」は行方不明の人を探すための伝言板で「たづぬるかた」「おしゆるかた」と書かれています。

句碑

3つの句碑

「石取祭」で知られる桑名宗社(春日神社)には3つの句碑が並んでいます。

うち2つは祭で登場する祭車の1つ、「神功皇后」を詠んだものです。

山口誓子句碑

■山車統べて/鎧皇后/立ち給ふ/誓子

俳人・山口誓子は療養のため三重県に居を移し、滞在中多くの作品を残しました。桑名宗社で開催される「日本一やかましい祭り」石取祭の祭車の1つ、堤原の神功皇后を詠んだものです。

二川のぼる句碑

山口誓子の門下・二川のぼるの句碑です。

■山車の/燈に/夜は紅顔の/皇后よ

千葉兎月句碑

桑名の俳句結社、間遠社10世千葉兎月の句碑です。

■零れては/こぼれては萩の盛りかな

徒歩 4分 (280m)

5

九華公園

「海道の名城」とたたえられた桑名城の面影を残す公園です。「九華」の名前は城の形が上空から見ると扇形で、さらに中国の「九華扇」が「くはな(くわな)」と読めることから「九華城」とも呼ばれていた事が由来です。

春は桜、つつじが咲き、市民の憩いの場として親しまれています。

初代藩主は本多忠勝で、桑名藩は代々徳川家に近い関係の大名が配置されてきました。戊申戦争で桑名藩が朝敵とされたため、新政府軍によって辰巳櫓が焼かれました。

九華公園には松平家を祀る鎮国守国神社や、天守閣跡に建立された戊辰殉難招魂碑、辰巳櫓跡の大砲などが残っており幕末の動乱を感じることができます。

句碑

葛山たけし句碑

■大河越え/尾張に/ひびく/祭太鼓/たけし

葛山たけしは大正3年生まれ。山口誓子の門下生でした。「日本一やかましい」石取祭の勇壮さを詠んだものです。

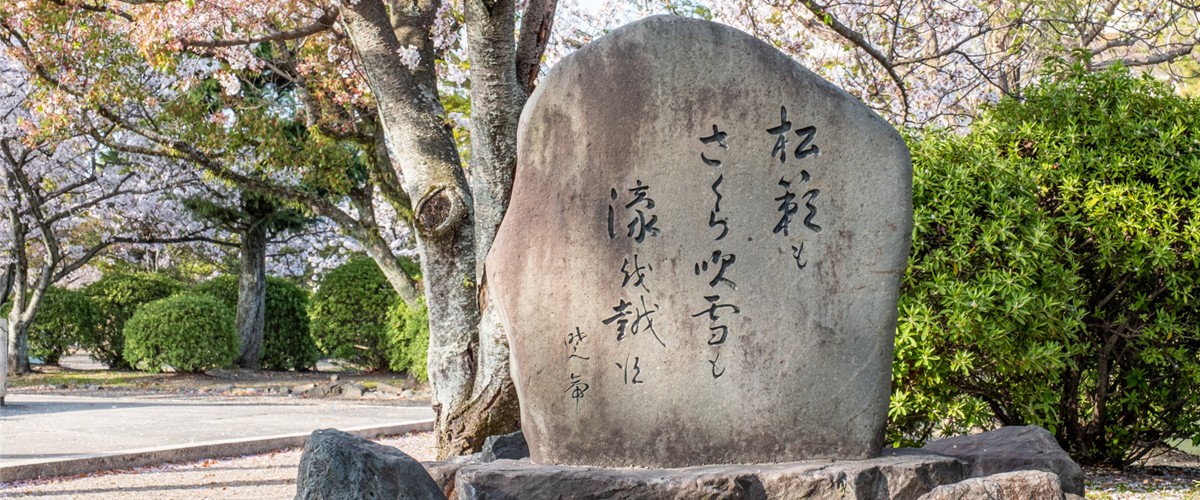

句碑

土生暁帝句碑

■松籟も/さくら吹雪も/濠を越す/暁帝

土生暁帝は明治35年生まれに活躍した俳人で俳誌「揖斐」を主催しました。

徒歩

6

九華公園(鎮國守國神社周辺)

九華公園には鎮國守國神社があり、5代桑名藩主松平定綱公(鎮國大明神)と寛政の改革で活躍した松平定信公(15代藩主定永の父・守國大明神)が祀られています。

歌碑

水谷一楓歌碑

鎮國守國神社前の広場には水谷一楓の歌碑があります。

水谷一楓は明治37年生まれ。歌誌『金雀枝(えにしだ)』を主催。創刊50周年に門下生らが建立した歌碑です。

■城址の松を/深めて/出し月に/遊べる船は/灯を消しにけり

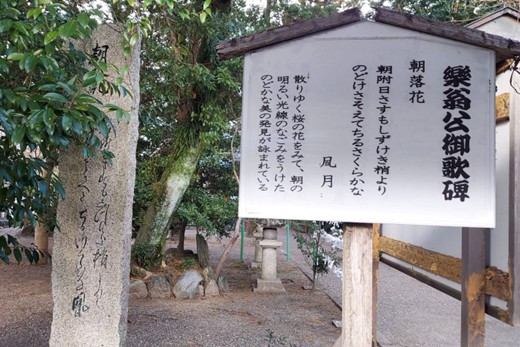

歌碑

楽翁公歌碑

寛政の改革で活躍した松平定信は、桑名では「楽翁公」として親しまれています。鎮國守國神社の境内には定信公の歌碑があります。

見つけにくい場所にありますので探してみてくださいね。

■朝落花

朝附日さすもしつけき梢より/のとけさそへてちるさくらかな/凮日(※定信の雅号)

桑名城跡は戊辰戦争の後荒廃していましたが、1928(昭和3)年、楽翁公没後100周年を記念し「九華公園」として整備されました。

徒歩 9分 (650m)

7

船津屋

東海道における唯一の海路「七里の渡し」。

戦災を経て昔の町なみは残っていませんが、花街だったため、現在もハマグリ料理の老舗店が並び、風情を感じます。泉鏡花の小説「歌行燈」では、旅籠とうどん屋で、それぞれ身の上話をする男女が再会するまでの一夜が描かれています。

小説のモデルになった「船津屋(現:ザ フナツヤ」は旧大塚本陣跡で、桑名でもっとも格式の高い本陣でした。またうどん屋「志満や(現:歌行燈)」もすぐ近くにあります。

句碑

歌行燈句碑

■かはをそに/火をぬすまれて/あけやすき/万

この句碑は湊屋のモデルになった船津屋の前に立っています。句の作者は泉鏡花の弟子・久保田万太郎。

「湊屋では夜になるとカワウソがいたずらをして廊下の灯りを消してしまう…。」というエピソードに「鏡花をしのんで一夜語り明かした」の意を込めています。

徒歩 3分 (210m)

8

住吉神社

航海の安全を祈願し正徳五年(1715年)、海に向かって建てられた神社です。桑名は木曽三川と伊勢湾の拠点港であったため年間何万隻もの船が行き来していたそうです。伊勢湾台風後、高台に建て替えられました。元旦には鳥居の間から初日の出が見えるためたくさんの人が訪れます。

住吉神社の境内には木曽三川の美しい風景を詠んだ2つの文学碑が建てられています。雄大なロケーションと共に、味わってみてくださいね。

句碑

山口誓子句碑

山口誓子が1973(昭和48)年に来桑した時の句です。翌年に建立されました。

■『水神に/守られ/冬も/大河なり/誓子』

詩碑

有本芳水詩碑

1916(大正5)年、詩人・有本芳水がこの地を訪れた時の詩で、1963(昭和38)年に建立されました。芳水直筆を刻んだもので、石碑は帆の形をイメージしていると言われています。

■『揖斐乃ながれのしがらみに/にほひあせたる花うきて/波にうたひて波に去る/かもめよ何を鳴き行くか/大正5年 揖斐川にて 有本芳水』

さて、有本芳水の詩にちなんだ和菓子があります。

老舗和菓子店「花乃舎」の名物「志がらみ」は薄紅の羽二重餅が川波のように表現された上品なお菓子。旅のお土産にいかがでしょうか。

徒歩 18分 (1.4km)

徒歩

ゴール(桑名駅)

その他の見どころ

-

桑名を訪れた松尾芭蕉の足跡をたどる特集ページです。芭蕉の句や句碑をご紹介しています。